등록 : 2005.10.19 18:43

수정 : 2005.10.19 18:43

|

|

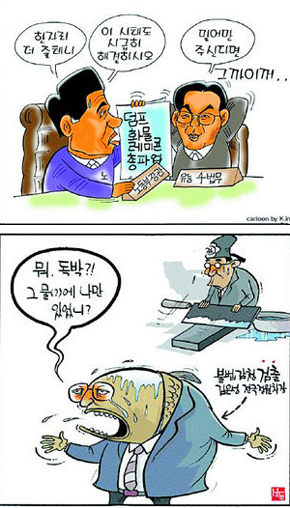

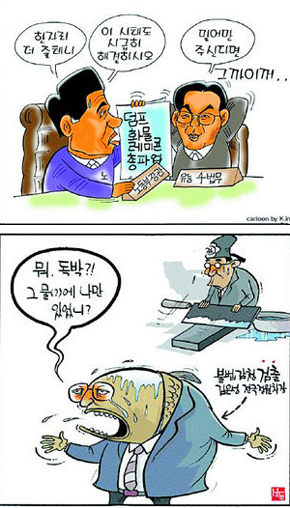

뉴스와이어 신디케이트에서 유료로 공급하는 김상돈·김인 화백의 만평.

|

‘뉴스와이어’ 필진 14명·화백 4명 칼럼 만평 등 공동배급 시작…일부 유료

미국의 이른바 ‘리크게이트’에서 자신의 취재원을 밝힐 수 없다며 구속됐다가 지난 9월29일 풀려난 사람은 주디스 밀러 <뉴욕타임스> 기자다. 그러나 밀러 기자는 문제가 된 미 중앙정보국 비밀요원 발레리 플레임의 이름을 기사에서 밝힌 적이 없었다. 정작 그 이름을 밝힌 사람은 신디케이트 칼럼니스트인 로버트 노박이었다. 노박의 이름과 함께 그의 직함에 들어 있는 ‘신디케이트’라는 말이 모처럼 신문·방송에서 회자됐다.

지난 10일엔 한국에서도 ‘신디케이트’라는 말이 다시 등장했다. 인터넷 보도자료 회사인 뉴스와이어가 칼럼과 만평 분야에서 신디케이트 서비스를 시작했기 때문이다. 뉴스와이어는 14명의 필자와 4명의 시사 만평가로 이뤄진 신디케이트를 구성해 신문·잡지·사보·인터넷 등 언론에서 사용할 수 있는 칼럼과 만평, 법률 상담, 교육, 경제, 영어, 의학 정보 등 다양한 저작물을 제공하고 있다. 이 가운데 만평과 2명의 칼럼은 유료이며, 나머지 12명의 칼럼은 당분간 무료다.

신동호 뉴스와이어 이사는 “이제까지 국내 언론은 칼럼이나 만평을 비싼 값에 독점적으로 사용해왔는데, 신디케이트는 좀더 싼 값에 여러 매체에 공급함으로써 언론사나 작가에게 모두 유리하다”며 “특히 칼럼니스트나 만평가를 직접 고용하는 데 부담을 느끼는 지역·중소 언론사나 인터넷 매체, 사보 등이 주요 고객이 될 것”이라고 밝혔다.

뉴스와이어는 19일까지 무료 칼럼을 중심으로 100여건의 사용신청이 들어왔다고 밝혔다. 유료인 글·그림을 사용하는 언론사는 작가에게 정해진 값을 치르고 뉴스와이어는 여기서 일정한 수수료를 받는다. 뉴스와이어는 이런 일방적인 공급 말고 앞으로 주문에 따른 생산도 가능할 것이라고 밝혔다.

신디케이트에 대해서는 많은 이들이 필요성에 공감하고 있다. 김영욱 언론재단 미디어연구팀장은 “그동안 한국 신문 칼럼의 필자들은 지명도 중심으로 선택됐으나, 신디케이트가 도입된다면 내용으로도 경쟁이 가능할 것”이라며 “경쟁하는 시장이 서로 다른 지역 신문들은 좋은 글·그림을 합리적인 가격에 유치할 수 있다”고 말했다. 임영호 부산대 신문방송학과 교수도 “한국 신문이 국내 뉴스는 강한데, 국제 뉴스나 해설은 매우 취약하다”며 “신디케이트는 기존 매체의 부족한 점을 메우는 데도 유용할 것”이라고 밝혔다.

그러나 과거의 실패를 들어 신디케이트의 현실성을 낮게 보는 이들도 적지 않다. 이미 1995~1998년 뉴스·칼럼·만평 신디케이트 사업을 벌였던 박해진 커런트 코리아 사장은 “전국지는 시장이 겹치기 때문에 하나의 칼럼·만평을 여러 매체에 공급할 수 없었고, 신디케이트를 필요로 하는 지역지들은 지불 능력이 없는 경우가 많았다”고 사업을 접은 이유를 설명했다.

양문석 교육방송 정책위원은 “한국 신문 저작물 시장에서 보수쪽은 수요·공급이 넘쳐나고 진보 시장은 너무 작기 때문에 새로운 공급이 크게 필요치 않다”며 “특히 전국지는 필자와의 관계에서 우위에 있기 때문에 신디케이트를 이용할 이유가 없을 것”이라고 진단했다.

그러면 현실적으로 신디케이트가 자리잡을 여지는 없는 것일까? 장호순 순천향대 신문방송학과 교수는 “따로 신디케이트 회사를 설립하는 것보다는 기존의 전국지들이 <뉴욕타임스> <워싱턴포스트>처럼 신디케이트 사업을 벌이는 것이 현실적일 것”이라고 조언했다. 임영호 부산대 신문방송학과 교수는 “신디케이트를 인프라로 보고 신문법이나 지역신문법에 따라 마련된 재원을 지원한다면 신문의 내용을 더 다양하고 충실하게 만드는 데 도움이 될 것”이라고 내다봤다.

김규원 기자

che@hani.co.kr

|

|

원래 경제에서 ‘신디케이트’란 같은 시장 안의 여러 기업이 공동판매조합을 만들어 생산은 따로, 판매는 함께 하는 것을 말한다. 그러나 언론계에서는 필자·작가들이 조합 형태로 모여 칼럼이나 기사, 만평, 사진 등을 함께 공급하는 저작물 배급방식을 말한다. 신디케이트는 대체로 독립적인 작가들이 모여 구성하는 것과 기존 언론매체가 자신의 저작물을 바탕으로 설립하는 경우 등 두 가지가 있다. 한국에서는 1991년 최일남·박권상·김용구·정운영씨 등 칼럼니스트들이 ‘코리아 신디케이트’를 만들었으며, 1994년에는 ‘커런트 코리아’라는 뉴스·칼럼·만평 신디케이트가 설립됐으나, 뿌리내리지 못했다. 미국에서는 <뉴욕타임스> <워싱턴포스트> 등 대형 신문들의 신디케이트가 유명하다.

김규원 기자 che@hani.co.kr

|

|

|

광고

기사공유하기