|

|

“지친 아이들, 성적순으로 줄세우기 그만” ‘수능 보도’ 한겨레는 달랐습니다

|

[제2창간] ‘수능 보도’ 한겨레는 달랐습니다

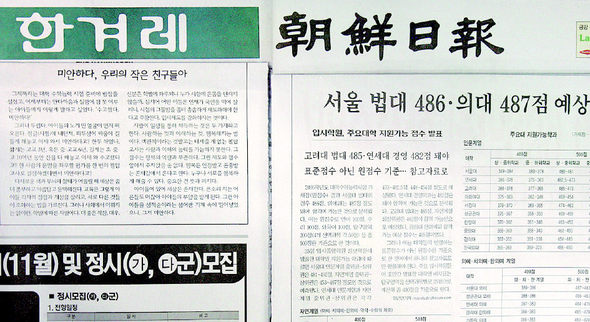

“상위권 5~10점, 중위권 20~30점 떨어져” “2006년 수능 가채점-작년보다 어려웠다”(<조선일보> 11월25일치 8면) “서울법대 486·의대 487점 예상” “입시학원 주요대학 지원 가능 점수 발표”(<조선일보> 11월26일치 8면) “서울법대 합격선 389점 넘어야”(<문화일보> 11월28일치) “서울법대 389점 의대 390점 예상”(<국민일보> 11월28일치) 수능시험이 끝난 뒤 신문들은 가채점 결과와 예상 합격선 보도를 쏟아냈습니다. 눈썰미 있는 분들은 짐작했겠지만 이같은 수능 보도는 9년 만에 다시 등장한 것입니다. ‘어느 대학 몇점’ 같은 점치기 보도가 느닷없이 부활한 배경이 궁금하시죠. 1997년 대학 입시를 앞두고 각 언론사 교육 담당 기자들은 대입 보도를 이렇게 하자며 '짬짜미'(담합)를 했습니다. 짬짜미는 ‘자기들끼리만 하는 약속’이란 뜻입니다. 독자의 알 권리가 우선인 기자들이 입시 보도와 관련해 짬짜미를 한다면 크게 욕 먹을 일입니다. 가채점 결과, 어느 대학 몇점…

언론마다 서열화 보도 쏟아내

‘입시 보도강령’ 휴짓조각

독자 알 권리도 중요하지만

“수고했다…미안하다…”

아이들 마음 먼저 헤어려주길 그런데 당시 교육 담당 기자들이 합의한 ‘대학입시 보도강령’은 오히려 칭찬을 받았습니다. 이 강령이 각 대학 학과의 입학 가능 수능 점수나 각 고등학교의 이른바 ‘명문대’ 합격자 수 등을 보도하지 않기 등을 담고 있었기 때문입니다. 다시 말해 전국 대학과 고교를 점수 순으로 한 줄로 세우는 보도를 않겠다는 약속이었기 때문입니다. 사실 이 강령은 애초부터 강제적인 구속력은 없었습니다. 하지만 각 신문사 편집국장의 추인을 받았고, 기자들 사이에선 대입 보도의 잣대 구실을 해왔습니다. 2003년 수능을 앞두고 보도 강령이 더욱 강화됐습니다. 당시 교육 담당 기자들은 국·영문 첫 글자를 포함한 고교별·기초단체별 각 대학 합격자 수, 수능 총점 및 영역별 등락 예상 폭도 교육당국의 공식발표 때까지 보도하지 않기로 합의했습니다. 2002년 부정확한 수능 예측 기사로 수험생이 자살했던 비극을 막기 위해서였죠. 97년부터 언론뿐만 아니라 교육당국, 국회, 입시학원들은 고교별 대학 합격자수 같은 자료를 알아도 공개하거나 보도하지 않았습니다.

|

|

“지친 아이들, 성적순으로 줄세우기 그만” ‘수능 보도’ 한겨레는 달랐습니다

|

그런데 지난 9월28일 ‘2006학년도 보도강령’을 만들기 위해 열린 교육인적자원부 출입기자 회의에서 <조선일보>와 <동아일보>는 더이상 보도 강령을 받지 않겠다고 밝혔습니다. 이들은 강령이 무력화됐다거나 독자의 알 권리를 내세웠습니다. 대입 보도 강령은 언론계 ‘신사협정’이기 때문에 한 언론사라도 동의하지 않으면 효력을 잃게 됩니다. 이전에도 대입 보도 강령 위반이 있었지만, ‘서열화 보도 지양’이란 큰 틀은 존중되어 왔습니다. 하지만 올해는 이 강령 자체가 휴짓조각이 된 셈입니다. 그 결과 ‘서울법대 몇점, 서울의대 몇점’ 등 점수를 매겨 각 대학을 한 줄로 세우는 보도가 대놓고 나오고 있습니다. 이런 식이면 입시가 끝나면 ‘전국 고교 서울대 합격자 수’ 같이 고교를 점수 순으로 한 줄로 세우는 보도가 이어질 것입니다. 사실 <한겨레>도 ‘실용적 입시 정보’를 요구하는 독자의 요구를 무작정 무시할 수 없어 고민이지만, 올해도 ‘점수로 줄 세우기 보도’나 ‘점치기 보도’를 하지 않았습니다. 수능 다음날 11월24일치 사설 ‘미안하다, 우리의 작은 친구들아’에는 <한겨레>의 겸손한 고백이 담겨 있습니다. “그제까지는 대학 수학능력 시험 준비에 밤잠을 설쳤고, 어제부터는 안타까움과 실망에 잠 못 이루는 아이들에게 이렇게 말하고 싶었다. ‘수고했다. 미안하다!’ 그러나 두렵다. 아이들의 노기 띤 얼굴이 먼저 떠오른다. 정글(시험)에 내던져, 피투성이 싸움에 길들게 해놓고 이제 와서 미안하다고? 한두 해였나, 짧게는 고교 3년, 혹은 중·고교 6년, 길게는 초·중·고 10여년 동안 진을 다 빼놓고 이제 와 수고했다고? 한 사람의 운명을 좌우할 평가를 한 번의 필답고사로 결정하겠다면서 미안하다고? … 객관적이라는 것 외엔 내세울 게 없는 필답고사는 사랑과 이해의 능력을 가늠하지 못한다. … 그런 아이들을 성적 순이란 붕어빵 기계 속에 밀어넣었으니, 그저 미안하다.” 권혁철/한겨레 노동조합 nura@hani.co.kr

기사공유하기