등록 : 2005.12.14 22:08

수정 : 2005.12.14 22:08

한겨레를 사랑하는 사람들 - “세상사 목마름 풀어준 ‘지성의 이정표’

“우리 사회에서 지성인으로 살아가려면 한겨레를 읽어야지요.”

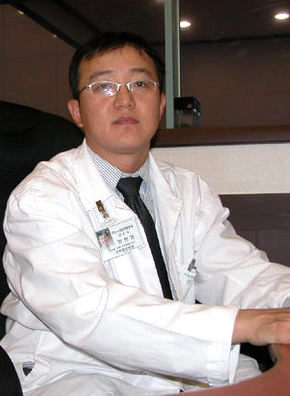

강릉에 사는 독자 정현권(38)씨가 ‘한겨레 마니아’가 된 지는 그리 오래 되지 않았다. 의대에 다닐 때는, ‘내 얘기가 아니려니…’했고 공중보건의와 인턴·레지던트 때는 세상과 담을 쌓고 지냈다. 그러던 어느날 목마르기 시작했다.

“주위를 둘러볼 여유가 생긴 게 2000년 정도였어요. 세상을 너무 모른다 싶어 시사주간지를 구독했죠. 그런데 제 전문 분야를 벗어나면 너무 어두운 거예요. 그 당시 이슈나 사회 현상을 분석하는 용어도 생소했고, 특히 한국 근현대사 등 인문사회과학 지식이 너무 부족하다는 걸 깨달았지요.”

정씨는 고민에 빠졌다. 내가 지성인인가. 지성인, 혹은 지식인이라면 “이런 문제에 대해 어떻게 생각해?”라고 서로 묻고 답하고 토론하고 견해를 주고받을 수 있어야 하는데…. ‘투자’가 필요하다는 생각을 했고, ‘이정표’를 찾기 시작했다.

“홍세화님의 <나는 파리의 택시운전사>를 읽게 됐어요. 지성인의 귀감이더군요. 2002년 귀국해 한겨레에 몸 담으시기에 그 때부터 정기 구독을 시작했습니다.”

정씨에게 ‘투자’한 보람이 있는지 물었더니 “한겨레가 좋은 이유 세 가지를 말하겠다”고 했다. 첫째, 인간에게 무엇이 소중한지 가치를 부여할 때 우선 순위를 아는 신문이고, 둘째, 사람이 자연의 일부이고 공존해야함을 인정하는 신문이며, 셋째, 이념보다는 민족을 우선시하고 통일을 위해 노력하며 그 과정에서의 어려움을 함께 풀어가야할 필요성을 아는 신문이라고 말했다.

그는 종종 한겨레에 실린 글을 병원 홈페이지 게시판에 올린다. 좋은 글 잘 봤다는 인사를 들을 때 뿌듯하다고 했다. 게시판 독자가 한겨레 구독자로 이어지기도 하니까.

글·사진 김보협 기자

bhkim@hani.co.kr

광고

기사공유하기