|

|

2017년 9월 강화도의 금화당에서 신내림 70돌 기념으로 ‘만수대탁굿’을 펼친 만신 김금화 선생. 생전 마지막 큰굿판이 됐다. 사진 이길우 선임기자 nihao@hani.co.kr

|

‘마지막 만신’ 김금화씨 별세…향년 88

|

|

2017년 9월 강화도의 금화당에서 신내림 70돌 기념으로 ‘만수대탁굿’을 펼친 만신 김금화 선생. 생전 마지막 큰굿판이 됐다. 사진 이길우 선임기자 nihao@hani.co.kr

|

|

|

2006년 서울 밀레리엄 힐튼호텔에서 만신 김금화가 삼동다리 차림으로 작두거리를 펼치고 있다. 사진 <한겨레21> 류우종 기자

|

17살 때 외할머니 내림굿 받고 ‘무녀’로

82년 한미수교 100돌 LA 공연 명성

작두 위 춤추는 서해안풍어제 유명

자서전 ‘비단꽃 넘세’·영화 ‘만신’ 화제 팔순 넘어서도 서슴없이 작두에 올랐던 고인은 2017년 펴낸 국립무형유산원의 구술록에서 “무당은 됨됨이가 제일 중요하다. 남의 덕을 잘 빌어주려면 내가 먼저 덕이 있어야 한다”고 말했다. 그는 “내가 무형문화재로 인정된 다음부터 우리 무당들을 바라보는 시선이 달라졌다”며 “그래도 다들 옛것을 찾으면서 즐거워하니까 나도 기뻤다. 내가 가진 재주로 사람들을 기쁘게 할 수 있었다”고 털어놓기도 했다. 그는 2004년 백두산 천지를 비롯해 독일 베를린, 프랑스 파리 등지에서 대동굿과 진혼굿 등을 공연해 세계에 한국의 전통문화를 알리는 데 기여를 했다. 또 사도세자, 백남준, 김대중 전 대통령, 윤이상 등을 위한 진혼제와 세월호 희생자 추모위령제를 올리기도 했다. 고인의 파란만장한 삶은 책과 영화 등을 통해서도 널리 알려졌다. 첫번째 자서전 <비단꽃 넘세>(2007·생각의 나무 펴냄)의 서문에서 도올 김용옥 교수는 “1987년 서울 우이동에서 금화가 베푸는 굿판(만수대탁굿)을 보고 너무도 강렬한 느낌에 주저앉아 엉엉 울어버렸다”고 고백하기도 했다. ‘비단꽃’은 금화의 순우리말이고, ‘넘세’는 딸만 낳은 부모들이 다음엔 아들을 낳게 ‘남동생이 어깨너머에서 넘어다보고 있다’는 뜻으로 지어준 이름이다.

|

|

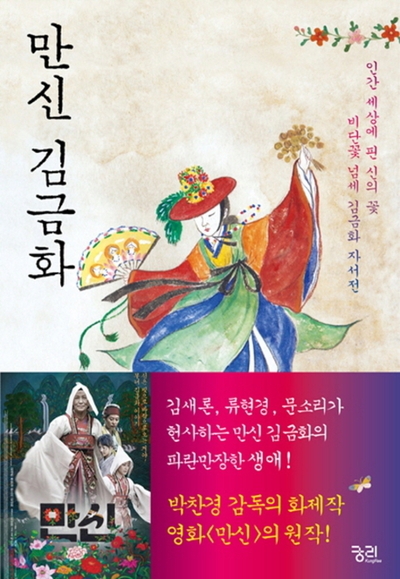

2014년 3월 자서전 개정판 <만신 김금화> 표지. 책를 원작으로 개봉한 영화 <만신>의 포스터. 궁리 제공

|

기사공유하기