등록 : 2015.04.28 21:27

수정 : 2015.04.29 10:03

|

|

지난 2010년 청소년인권활동가들이 ‘알리바바’(알바권리, 바로 지금, 바로 여기) 캠페인을 벌이며 최저임금을 올려 달라고 요구하고 있다. 청소년노동인권네트워크 제공

|

‘인권중심 사람’ 생활실태 첫 조사

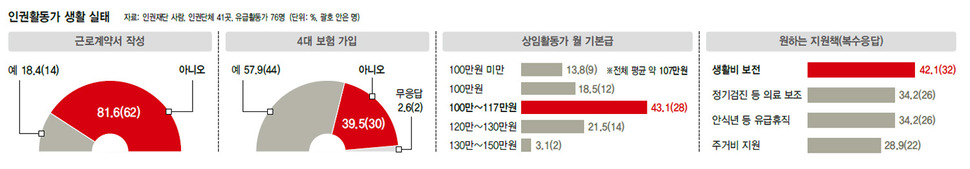

평균 8년 활동에 기본급 107만원

최저임금 116만원에도 못미쳐

‘4대 보험 가입’ 10명중 6명뿐

30% “10년 뒤 활동? 모르겠다”

적정임금 월평균 166만원 대답

의료보조·안식년 등 지원 바람도

“사회적 기금 등 마련해야” 지적

“젊은 활동가들끼리 모이면 그런 얘기를 해요. 우리가 이걸 언제까지 할 수 있을까. 이 돈으로는 연애도 못 하는데 결혼은 어떻게 하며 애는 어떻게 낳을 수 있을까….”(지역 인권단체 9년차 활동가)

‘인간다운 삶’을 요구하는 인권활동가들은 정작 자신의 삶에 대해서는 떳떳하지 못할 때가 많다. 그들에게 기대는 사람들조차 그들이 무슨 돈으로 활동하고, 생계를 어떻게 꾸려가는지 별 관심이 없다. 정부와 기업의 지원을 받지 않는 탓에 빠듯한 후원금을 쪼개고 또 쪼개 쓴다. 인권에 관심을 갖는 이들은 많지만 활동가의 수는 여전히 부족해 장시간 ‘인권노동’을 부른다.

인권운동과 단체를 지원하는 ‘인권재단 사람’(이사장 이일영)이 인권활동가 생활 실태 등을 조사한 보고서를 28일 발표했다. 1월부터 석달간 전국 41개 주요 인권단체 활동가 76명을 설문조사하고 그중 10명을 심층면접한 결과물이다.

인권활동가들이 가장 시급히 해결할 문제로 꼽은 것은 법정 최저임금에도 못 미치는 ‘활동비’다. 평균 활동기간 8년, 평균 나이 34.8살인 인권단체 상근활동가들의 월평균 기본급은 107만원에 불과했다. 법정 최저임금인 월 116만원에 못 미친다. 10명 중 4명(42.1%)은 월 기본급이 100만원도 안 됐다. 상여금은 연평균 36만원에 불과했다.

|

|

※클릭하면 확대됩니다.

|

대부분의 인권단체들은 회원들의 후원금과 자체 수익사업으로 재정을 충당한다. 후원이 적은 경우 사무실 임대료와 사업비 등 고정지출이 있기 때문에 활동가의 급여는 낮아질 수밖에 없다. 낮은 임금은 인권운동의 진입 ‘문턱’을 높이는 걸림돌이 된다. 한 장애인단체 활동가는 “활동가를 채용하려면 최저임금 수준은 맞춰야 하는데, 학자금 대출 등 빚을 안고 사회생활을 시작하는 사람들이 이 정도 임금으로 생활을 하기는 힘든 실정”이라고 했다.

이 때문에 활동가들은 ‘소비 없는 삶’으로 허리띠를 졸라맨다. 헌신과 희생의 다른 이름이다. 조사에 응한 활동가들의 월평균 생활비는 111만원이다. 주거비, 의료비, 식비 등 기본적인 지출조차도 부담스러운 상황이다. 10명 중 2명(22%)은 저축을 하지도 보험에 가입하지도 못했다고 했다. 소속 단체에서 4대 보험에 가입하고 있다는 응답자는 10명 중 6명(59.7%)에 그쳤다.

열악한 환경에도 상당수 활동가들은 높은 사명감을 나타냈다. ‘10년 뒤에도 인권활동을 하겠느냐’는 질문에 절반이 넘는 44명이 ‘할 수 있는 한 지속하고 싶다’(57.9%)고 답했다. ‘반드시 하겠다’는 응답자도 7명(9.2%)이었다. 하지만 ‘지속하고 싶지만 어떨지 모르겠다’(21명·27.6%), ‘전혀 지속할 생각이 없다’(1명)는 응답도 나왔다. 그 이유로는 ‘생활을 유지하기 어려운 정도의 수입’, ‘활동 전망이 보이지 않는다’, ‘장시간 노동’ 등 ‘노동환경’을 주로 꼽았다.

활동가들의 희망은 소박했다. 이들이 생각하는 적정 임금은 월평균 166만원이다. 사회적 기금 등을 통한 활동비 보조, 정기검진 등 의료 보조, 재충전을 위한 안식년(유급휴직) 등의 지원책이 있으면 좋겠다고 답했다. 인권 현안이 발생할 때마다 들쭉날쭉한 활동시간, 성과를 내는 데 장시간을 요구하는 인권운동의 특성, 이에 따른 정서적 소진 탓에 재충전을 위한 안식년이 꼭 필요하다고 했다.

‘인권중심 사람’은 인권활동가 지원책으로 사회적 기금 마련과 인권단체에 사무공간을 지원하는 공적 지원 서비스 등을 꼽았다. 박래군 소장은 “고통 받는 현장마다 보이지 않는 곳에서 인권활동가들이 활동해왔지만 경제적 이유 등으로 의지가 있어도 활동을 못하는 경우가 발생하고 있다. 우리 사회의 인권 후퇴를 막기 위해 인권운동의 중요성에 대한 사회적 공감대가 마련됐으면 한다”고 했다.

박태우 기자

ehot@hani.co.kr

▷ 관련기사 : 30살 인권활동가 “아쉽지만…생계 때문에 떠납니다”

광고

기사공유하기