국민연금공단 홈페이지에서

휴대폰 인증만으로 확인 가능

연금 미가입 사업장 익명신고

저소득노동자 보험료지원도 확인

ㄱ씨는 지난 2014년 11월24일 한 영세업체에서 일했다가 올해 초 그만두었다. 그는 퇴사 전 자신의 국민연금 가입이 실제 입사일보다 늦은 2015년 7월 1일로 돼 있다는 사실을 알았다. 이에 사용자에게 이를 고쳐달라고 요구했으나 이뤄지지 않자, 퇴사 후인 올 3월 28일 국민연금공단 홈페이지에 마련돼 있는 가입지원·신고센터(온라인 신고 채널)를 통해 이를 신고했다. 이에 따라 이뤄진 공단 실태조사 결과, ㄱ씨의 실제 입사일이 확인되면서 그는 누락된 기간인 7개월의 연금가입이 복원돼 노후에 연금을 좀 더 받을 수 있게 됐다.

ㄴ씨도 한 사업장에 지난 2013년 2월에 입사했다 이듬해 3월 14일 퇴사했다. 그런데 ㄴ씨가 일했던 사업장은 숫제 연금가입이 돼 있지 않았다. 이 때문에 ㄴ씨는 엄연히 연금가입 대상자인데도 연금 미가입자가 됐다. ㄴ씨 역시 ㄱ씨처럼 공단 홈페이지에 접속해 이를 신고했고, 조사에 들어간 연금공단은 ㄴ씨의 근무사실을 곧바로 확인했다. ㄴ씨는 사업장가입자로서 소급조처가 이뤄져 가입기간이 13개월 더 늘어나게 돼 그도 역시 노후에 좀 더 많은 연금을 받을 수 있게 됐다.

국민연금 가입은 국민(18살 이상 60살 미만)의 법적 권리다. 동시에 사용자에겐 법적 의무다. 1인 이상 고용하는 사업장이라면 사용자는 반드시 연금가입을 해야한다. 구체적으로는 일용직 노동자의 경우 8일 이상만 일해도, 시간제 노동자라도 60시간 이상 일하면 역시 연금가입이 이뤄져야 한다. 하지만 현실에서는 ㄱ씨와 ㄴ씨처럼 적잖은 사용자들이, 때로는 노동자 스스로 연금보험료 부담을 지지않기 위해 가입 신고를 기피한다. 결과적으로 연금 미가입으로 인해 많은 노동자(국세청 자료에 의하면 2015년 4분기 60만명)들이 보험료 지원을 받지 못하는 등 노후보장의 불이익을 받는 일이 허다하게 발생하고 있다.

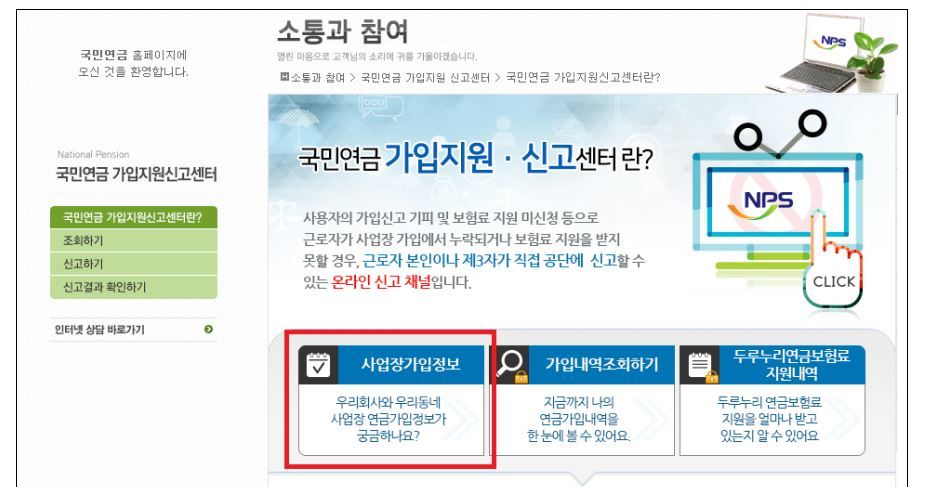

국민연금공단은 이런 노동자들의 권익 보호를 위해 그동안 연금공단 홈페이지(www.nps.or.kr)에 가입지원·신고센터를 마련해 온라인으로 이들 가입기피 사업장을 신고할 수 있도록 해왔다. 하지만 반드시 신고자가 자신의 공인인증서를 통해 본인임을 인증해야 가능했다. 공단은 4일 “자신이 속한 사업장이 국민연금 가입을 기피하고 있는 사실을 확인하고 이를 신고하고 싶다면, 8월 5일부터는 익명으로 신고하거나 공인인증서 없이 단지 휴대폰 인증만으로 이를 신고할 수 있도록 했다”고 밝혔다. 특히 이번에 도입된 익명신고의 경우에는 본인뿐만 아니라 제3자도 언제든 신고를 할 수 있도록 했다. 국민연금 미가입 사업장에 대한 신고를 훨씬 간편하도록 개선한 것이다. 2014년 11월부터 이뤄진 이런 온라인 신고는 2016년 6월말 기준 1037건에 이르며, 이 가운데 공단의 현장조사 결과 가입신고 누락으로 밝혀진 건은 559건에 달한다. 나머지는 연금가입 대상이 아닌 것으로 확인된 잘못된 신고들이다.

공단은 또한 홈페이지의 가입지원·신고센터에 누구나 사업장 명칭이나 사업장등록번호, 법인등록번호 중 하나만 알아도 쉽게 해당 사업장이 국민연금에 가입돼 있는지 여부를 조회할 수 있는 ‘사업장가입정보’ 코너도 신설했으며, 보험료의 일부를 지원받을 수 있는 두루누리 사업의 지원 대상(10미만 소규모 사업장의 월소득 140만원 미만의 저임금 노동자)인데도 실제 지원되고 있지 않다면 역시 신고할 수 있도록 ‘두루누리 연금보험료 지원 미지급 신고’ 코너도 홈페이지에 마련했다고 설명했다. 공단 관계자는 “내년쯤에는 이런 신고를 언제든 모바일로도 간편히 할 수 있도록 할 계획”이라고 말했다.

이창곤 선임기자 goni@hani.co.kr

|

|

국민연금공단 홈페이지에 마련돼있는 가입지원·신고센터 화면 일부 모습.

|

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…

80년대 ‘책받침 스타들’ 화보 우릴 설레게 했던…  화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

화보 사람 잡는 키스 꼭 이렇게까지 해야겠니

댓글 많은 기사