등록 : 2017.02.26 18:47

수정 : 2017.02.26 23:26

|

|

부양의무자기준폐지행동과 장애등급제·부양의무제폐지광화문공동행동, 전국장애인차별철폐연대, 조계종 사회노동위원회 등의 회원들이 25일 오후 서울 광화문광장에서 열린 ‘송파 세모녀 3주기 추모제’에서 부양의무자 기준 폐지를 촉구하고 있다. 박종식 기자 anaki@hani.co.kr

|

[이슈포커스] 부양의무자 기준 폐지 논란

‘송파 세모녀 사건’ 3주기 맞아

야권·시민단체 이어 범여권서도

“부양의무자 기준 폐지” 요구 나와

대선 계기로 논란 재점화 예상

정부는 기준 대폭 완화했다는 입장

완전 폐지땐 연평균 10조 예산 필요

“고소득층·핵가족에 한정” 차선책도

|

|

부양의무자기준폐지행동과 장애등급제·부양의무제폐지광화문공동행동, 전국장애인차별철폐연대, 조계종 사회노동위원회 등의 회원들이 25일 오후 서울 광화문광장에서 열린 ‘송파 세모녀 3주기 추모제’에서 부양의무자 기준 폐지를 촉구하고 있다. 박종식 기자 anaki@hani.co.kr

|

기초생활보장 수급자로 살아온 50대 남성 ㄱ씨는 2014년 더 이상 생계비를 지원받을 수 없다는 통지를 받았다. 따로 사는 큰딸이 취업을 하면서 소득이 생겼기 때문이다. 대학 졸업 뒤 집을 나간 큰딸과는 연락이 거의 두절된 채 살고 있지만, 큰딸이 ㄱ씨의 ‘부양의무자’로 간주되면서 지원을 받지 못하게 된 것이다. ㄱ씨처럼 부양의무자가 있다는 이유로 수급자에서 탈락한 빈곤층은 전국적으로 115만명(2014년 복지욕구 실태조사)에 이른다.

26일로 ‘송파 세모녀’가 생활고에 시달리다 스스로 목숨을 끊은지 3년을 맞았다. 정부가 이른바 ‘세모녀법’(복지3법)을 제·개정하는 등 복지 사각지대를 줄이는 노력을 펼쳐왔지만, 시민단체들은 여전히 갈 길이 멀다고 지적한다. 그 핵심에는 ‘부양의무자 기준 폐지’ 요구가 있다. 특히 바른정당 대선주자 유승민 의원이 최근 이를 핵심 복지 공약으로 밝히면서, 폐지 여부를 둘러싼 해묵은 논란이 다시 이슈로 떠올랐다. 유력 대선주자인 문재인 전 대표가 속한 더불어민주당(전혜숙 의원)도 이미 지난해 관련법 개정안을 발의해, 국회 보건복지위원회 심의를 앞두고 있다.

■정부는 “기준 대폭 완화” 입장 현재 정부는 기준 중위소득(전국 가구의 소득을 줄세울 때 맨 중간)의 30~50% 가구에 생계비와 주거비, 의료비, 교육비 등을 지원한다. 4인가구의 경우 월소득이 134만원을 넘지 않으면 생계급여를 탈 수 있다. 하지만 소득인정액이 수급 기준을 충족하더라도 부양의무자가 있으면 탈락되는 이들이 적지 않아, 공공부조의 사각지대라는 지적이 제기돼 왔다. 과거보다 부모-자식 간 부양관계가 약화돼, 실제 부양받지 못하는 데도 수급자에서 탈락하는 경우가 많은 탓이다.

보건복지부는 ‘송파 세모녀 사건’ 이후, 부양의무자 기준을 대폭 완화했기 때문에 이런 문제가 어느정도 해소됐다는 입장이다. 3주기를 앞두고 복지부는 지난 16일 보도참고자료를 내어, “기초생활보장제도의 큰 문제로 지적돼온 부양의무자 기준을 대폭 완화했다”며 “‘맞춤형 급여’로 개편한 효과 등에 힘입어 수급자가 2015년 6월(제도개편 전) 132만명에서 올해 1월 기준 162만명으로 확대됐다”고 밝혔다.

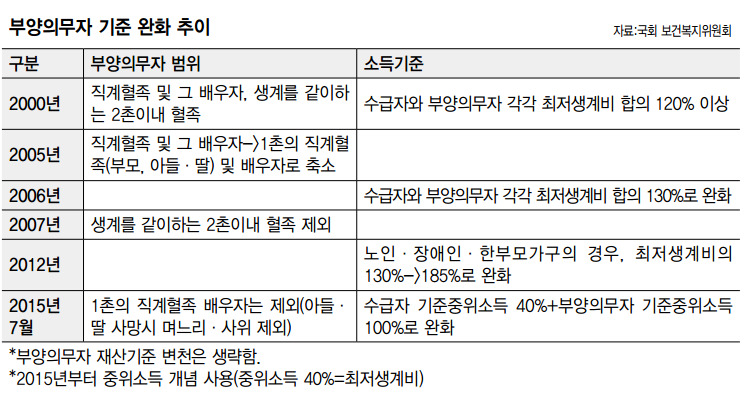

실제 2000년 국민기초생활보장법 제정 이후 부양의무자 기준은 조금씩 완화돼 왔다. 애초 법 제정 당시엔 직계혈족 및 그 배우자, 생계를 같이하는 조부모·형제·자매 등 2촌 이내 혈족 등이 모두 부양의무자 대상이었다. 부양의무자의 소득이 수급자와 부양의무자 각각의 최저생계비 합산액의 1.2배만 넘으면 부양능력이 있는 것으로 간주됐다. 즉 부양의무자의 소득이 낮더라도 무리하게 부양의무를 지운 셈이다. 이후 몇차례 법개정을 거쳐, 2015년 7월부터는 1촌 직계혈족(부모, 아들·딸)과 그 배우자(자녀 사망시 며느리·사위 제외)로 범위가 좁아졌고, 수급자를 부양하고도 중위소득 수준의 생활을 유지할 수 있는 이들만 부양의무자로 간주하고 있다.

하지만 야당과 시민단체 쪽에선 “기초생활보장 수급률이 2007년 수준인 3%대 초반에 머무는 등 여전히 거대한 빈곤 사각지대가 방치되고 있다”며 완전 폐지를 촉구하고 있다. 빈곤사회연대 김윤영 사무국장은 “기준이 완화되더라도 이미 가족관계가 해체된 이들에겐 수급 신청조차 포기하게 만드는 장벽이 된다”며 “또 수급가구에서 자란 빈곤층 청년세대에게 복지의 책임을 지우며, 가난을 대물림하게 하고 있다”고 주장했다. 제도 개편 이후 늘어난 수급자(30만여명) 중 상당수가 더 취약한 계층인 생계급여 수급자 보다는 교육급여(학비지원) 수급자라는 점도 한계로 지적된다.

■“주거급여부터 폐지” 차선책도 정부가 부양의무자 기준 폐지 요구를 부담스러워하는 배경에는 재원 문제가 있다. 국회 예산정책처가 지난해 추가 재정소요를 분석한 결과를 보면, 기준을 완전히 폐지할 땐 향후 5년간(2018~2022년) 연평균 약 10조원이 필요하다. 이 때문에 복지부는 7월에 발표할 ‘제1차 기초생활보장 3개년 계획’ 수립 과정에서도 부양의무자 기준의 추가적인 완화 방안을 중심으로 내부 검토를 벌이고 있다. 기준을 완전 없앨 경우, 부양의무자가 고소득층이더라도 수급자가 되거나 자녀에게 재산을 사전 증여해 수급자가 되려는 ‘도덕적 해이’가 발생할 수 있다는 우려도 깔려 있다.

전통적인 가족 부양 문화가 많이 약화되긴 했지만, 아직 가족 간 사적이전 소득이 존재하는만큼 현실적인 차선책을 고려하자는 견해도 있다. 강신욱 한국보건사회연구원 연구위원은 “기초생활보장제도의 맞춤형 급여 가운데 수급 기준선이 높은 편인 주거급여(기준 중위소득의 43% 이하 가구) 대상자부터 부양의무자 기준을 우선적으로 폐지하는 방안을 검토해볼 수 있다”고 말했다. 이미 중위소득 50% 이하 가구에 주는 교육급여에 대해선 예외적으로 부양의무자 기준이 폐지됐다. 이경태 전 한우리통일복지국가연구원장은 2013년 국회 예산정책처 의뢰로 작성한 ‘복지사업 수급기준 비교와 적정성 연구’에서 “부양의무자 기준을 스웨덴처럼 부모와 미성년 자녀로 이루어지는 핵가족에 국한하고 소득상위 20% 계층에 한정해 부양의무를 지우는 것이 사회현실에 부합할 것”이라고 제안했다.

황보연 기자

whynot@hani.co.kr

광고

기사공유하기