|

|

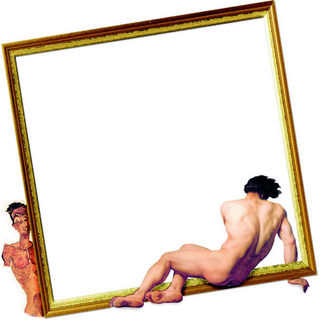

에곤 쉴레의 〈자화상〉1910년 빈 레오폴트 미술관(왼쪽)과 자크-루이 다비드의 〈남성 나체〉1780년 셰르부르 토마스 앙리 미술관(오른쪽)

|

‘그림에 갇힌 남자’ 펴내… 미술사가이자 전시기획자인 조이한(40)씨가 책을 냈다. <그림에 갇힌 남자>(조이한 지음·웅진지식하우스)는 제목 그대로 그림과 남성을 다룬 책이다. ‘명화로 보는 남성성의 역사’라고 할 법하다. 지은이는 그리스 시대부터 현대까지 아우른 73장의 그림을 보여주면서 한 시대가 ‘남자다움’을 어떻게 정의했는지 살핀다. ‘그림에 갇힌 남자’는 ‘남성성이라는 굴레에 갇힌 남자’로도 읽힌다. 그림 속 남자들은 신을 닮은 존재가 됐다가, 국가를 세우는 신화적 존재가 됐다가, 냉정한 아버지가 됐다가, 여자를 보호하는 신사가 됐다가, 급기야 정체성을 잃고 불안해진다. 완전한 남성을 바라는 사회적 강요는 초라한 일반 남성의 좌절감을 부풀린다. 지은이가 다비드와 에곤 실레의 작품들을 대비해 보여주는 까닭이기도 하다. 잘 깎아놓은 밤톨 같이 반듯한 다비드의 남자에 견줘 시뻘건 남근이 솟은 에곤 실레의 남자들(<자화상> <자위> <에로스>)은 불안하기 짝이 없다. “다비드는 근대 국가의 성립과 유지를 책임지는 남성, 강인하고 인내력 있고 이성적이며 멋있고 육체적인 욕망에 시달리지 않는 근대적 남성성을 표현했어요. 반면 에곤 실레는 수시로 발기하고 성적 상상에 빠지는 남성 자신을 그렸어요. 남성성에 대한 불안감과 좌절인 셈이죠.” 그는 “두 작가의 작품 모두 동전의 양면”이라 말했다. 끊임 없이 ‘남자는 이래야 한다’고 요구하는 사회 안에서 그렇게 살 수 없는 남성의 좌절이 근대적 남성성의 피할 수 없는 귀결이라는 것이다. 미술사와 남성이란 어려운 주제를 무리없이 소화해낸 건 지은이의 독특한 이력 덕분이다. 조씨는 89년 대학 졸업 뒤 92년까지 노동문화운동연합(노문연)의 음악분과 ‘새벽’에서 ‘민중가요’를 부르는 가수로 활동했다. 독일 훔볼트 대학에선 미술사와 남성학을 공부했다. 유럽에서 미술관 순례를 다니면서 “대학 시절 쁘띠 부르주아의 전유물이라 여기던” 그림 보는 재미에 흠뻑 빠졌다. 최우수 점수를 받은 졸업 논문이 책의 바탕이 됐다. “아이엠에프 구제금융 직후 한국을 찾았을 때 에곤 실레의 작품을 담은 카달로그와 달력 등이 온 나라에 유행하더군요. 남성성의 위기와 관계가 있다 싶었습니다.”

그는 남자라면 누구나 강요받는 남성성이 혜택을 주는 반면, 굴레일 수도 있다고 본다. 양 어깨 위에 온 식구들을 무등 태우고 가는 광고 속 가장의 모습은 누군가에겐 따뜻하긴커녕 끔찍할 수 있다. “아빠 힘내세요~”라는 노래를 이 세상 모든 아빠가 좋아할 수는 없다. “나 그만 벗어나고 싶어~!“ 외치고 싶은 남자들이 어디 한둘일까. 그의 글쓰기 계획은 이제 서양미술사에서 벗어나 이런 ‘현실’로 넘어간다. “한국 사회의 남성 연구를 해볼 참이에요. 가부장적 의식과 문화는 많이 변했는데 생활 속의 아비투스(습속)는 무의식적으로 나오는 행위이기 때문에 바뀌기가 어렵습니다. 하지만 남성성의 위기가 곧 자유로움을 얻는 기회와 가능성도 된다고 봅니다.”

|

광고

기사공유하기