|

|

딸을 둔 아버지들한테 주는 충고를 책으로 엮어낸 정채기, 장경근씨. 두 사람은 “딸을 전인적인 인격체로 키우고 싶다면 아버지가 먼저 마음을 열어야 한다”고 말한다. 김정효 기자 hyopd@hani.co.kr

|

어느날 홧김에 큰딸에 실언…가정 화평깨는건 아뻐더라 “대학생인 큰 딸 남자 친구는 착한 편이에요. 둘 사이를 보면 딸이 관계를 주도하는 것 같아요. 중학생 둘째 딸은 공부를 썩 잘하는 편은 아니지만 예의 바르고 남을 잘 이해하는 좋은 성품을 갖고 있어요.” 딸 자랑에 여념이 없는 장씨는 딸과 함께 걷기를 즐긴다. 함께 길을 가면서 되도록 많은 이야기를 나누려고 한다. 딸들도 작은 고민부터 인생 상담까지 아버지와 상의하는 걸 즐긴다고 한다. ‘친구 같은’ 아버지를 스스럼 없이 대할 수 있기 때문이다. 출근을 할 때, 교회에 갈 때도 일부러 버스를 타지 않고 30분 남짓 걸어다니며 딸들과 대화를 나눈 덕분에 그는 큰 딸 남자 친구의 휴대전화 번호나, 작은 딸의 짝사랑 이야기처럼 ‘사적인’ 부분까지 송두리째 알고 있다. “간섭하려는 건 아니에요. 다만 교감을 나눠야 한다고 생각해요. 곧잘 애교를 떨던 딸들이 어느 순간 멀어진다며 섭섭해 하는 아버지들이 많아요. 하지만 딸과 진짜 친구가 되면 다르죠. 친구는 서로 믿고 비밀이 없잖아요?” 그는 딸들에게 2차 성징이 나타났을 때도 세심한 주의를 기울였다. 직접 말하지 못하는 부분에 대한 책을 사서 슬쩍 들이밀기도 하고, 딸사랑 아버지 모임에서 ‘선배들’로부터 노하우를 듣기도 했다. 물론 실수도 있었다. 어느날, 큰 딸의 귀가가 늦자 “넌 가족 구성원도 아니다”라고 홧김에 실언을 했다. 며칠 동안 자책하다 “가정의 화평을 깨는 장애는 다름 아닌 아빠인 나 자신”이란 결론을 내렸다. “아무리 친근한 아빠라도 딸의 감정을 송두리째 알기 어려워요. 딸의 마음을 지레짐작해선 안 돼요. 딸은 가정의 최고 권력자인 아빠로부터 인정과 지지를 받는 게 중요하거든요. 권위보다는 친근함이, 훈육보다는 믿음이 중요하다는 걸 뼈저리게 깨달았어요.”

|

|

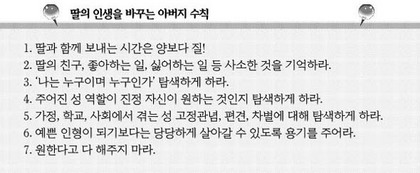

딸의 인생을 바꾸는 아버지 수칙

|

“사내답지 못하게…” 딱 한번 13살짜리 아들 하나를 두고 있는 정씨는 “아들을 마초로 키우지 않으려고 애썼다”고 한다. 아들이 태어나자마자 7살이 될 때까지 하루도 빠짐 없이 육아일기를 썼고, 아들이 남성우월주의나 성역할 편견에 갇히지 않도록 의식적으로 노력했다. “13년 동안 아들을 키우며 ‘사내답지 못하게…’란 말을 거의 안 썼어요. 목구멍까지 그 말이 치밀어 올라올 때도 있었지만 꾹 참았죠. 딱 한번 아들이 유약한 모습을 보인다고 생각해서 부지불식간에 그 말을 썼는데, 그 한번이 없었다면 더 좋았겠죠. 하하.” 정씨는 어렸을 때부터 키가 작고 몸이 약하다는 이유로 또래 집단에서 여러 번 마음의 상처를 받았다고 한다. 그 자신이 ‘남성은 강해야 한다’는 강박 관념으로 괴로움을 겪었기 때문에 아들은 자유롭길 원했다는 설명이다. 부담스러운 ‘장남 콤플렉스’ 탓도 있었거니와, 자신과는 달리 딸로 태어났다는 이유만으로 남자 형제 뒷바라지를 해야 했던 여동생에 대한 미안함도 ‘딸 사랑’을 외치는 이유가 됐다. “10년 전쯤 여동생이 자신이 남동생들 뒷바라지를 하느라 힘들었다는 얘기를 해서 충격을 받았죠. 아들을 귀하게 여기는 어른들의 생각이 저에겐 당연한 것이었지만, 여동생에게는 결핍이 됐을 테니까요. 아빠는 딸에게도, 아들에게도 최고의 멘토가 돼야 한다고 생각해요.” 정씨의 아내는 오는 11월 둘째를 낳는다. 그는 “딸을 낳아 남자와 동등하게, 딸이라는 이유로 주눅들지 않게, 사회의 주류가 될 수 있게끔 한번 키워보고 싶다”고 말했다. 이유진 기자 frog@hani.co.kr

기사공유하기